森林是不是越多越好?3.06亿年前的地球,早就交了一次昂贵的学费 那时的地球

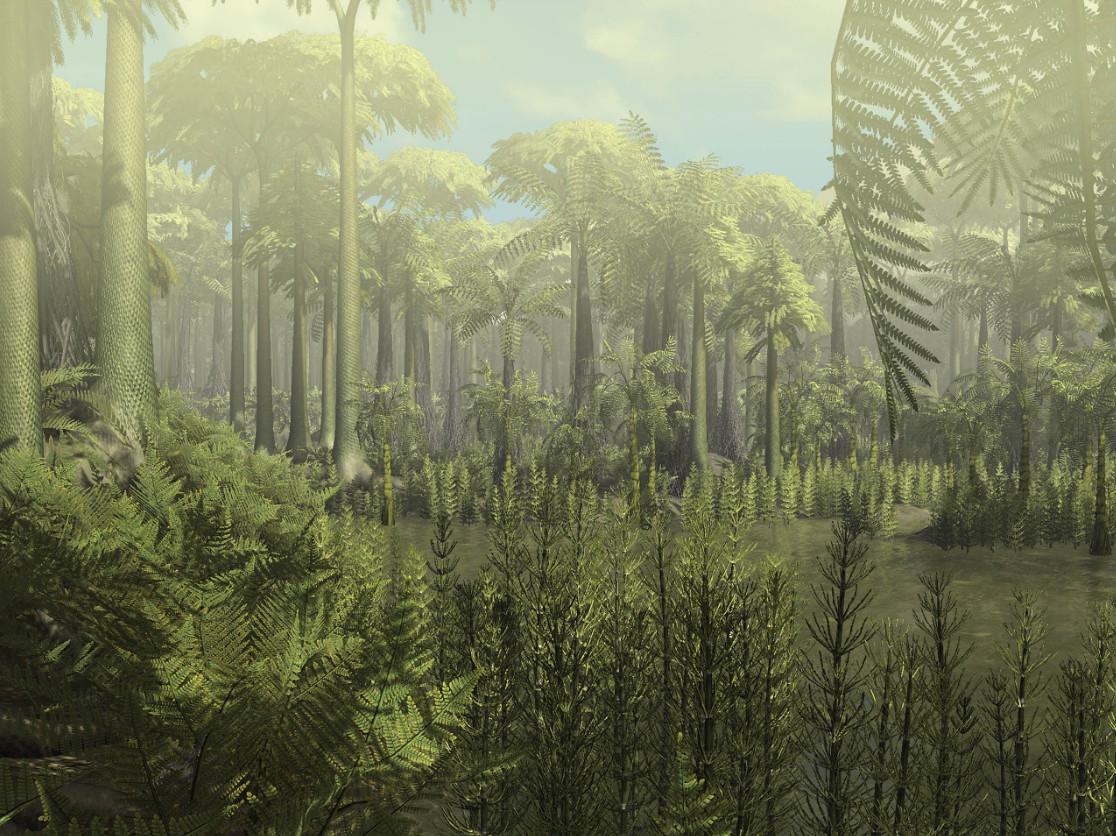

森林是不是越多越好?3.06亿年前的地球,早就交了一次昂贵的学费那时的地球,陆地几乎全被森林包了个严严实实,95%的陆地面积都被高耸入云的巨树统治着,那才叫真正的“绿色星球”。可正是这场史无前例的“绿色盛宴”,最终却演变成一场席卷全球的生态灾难,给地球生命上了一堂昂贵的自然课。当时的自然环境简直就是植物的天堂,所有大陆拼成一块超级大陆盘古大陆,大陆是一个整体就算了,还稳稳坐在赤道附近,海洋环抱,气候又暖又湿,雨水充沛到像开了闸。植物们没了约束,撒了欢地长,鳞木、封印木这些史前巨无霸,身高轻松突破30米,树干粗得两人合抱都圈不住,林冠层密得连阳光都漏不下去。地表终年阴暗潮湿,苔藓厚得像地毯,沼泽湿地四处蔓延,这种环境下,植物的光合作用效率高得惊人,它们大口吞进二氧化碳,疯狂释放氧气,硬是把大气含氧量顶到了35%到45%,差不多是今天的两倍。高氧环境直接催生了“巨虫时代”,昆虫呼吸靠体表扩散气体,氧气一多,体型就像吹气球一样膨胀。这些巨虫横行陆地,几乎没啥天敌压制,数量多到难以想象。森林里每片叶子背后都藏着虫子,空气里全是翅膀震动的嗡嗡声。但繁荣背后藏着致命陷阱,问题出在碳循环上,植物们光顾着吸收二氧化碳,却没人把碳“吐”回来。当时的微生物还没进化出分解木质素的本事,啃不动那些倒下的巨树,枯枝落叶全堆在沼泽里,像塞进了一个天然防腐罐,越积越厚,这些植物尸体层层叠压,慢慢炭化,最终形成了我们今天挖的煤炭。石炭纪的名字,就是因为它贡献了全球一半以上的煤炭储量,可碳元素一旦被封存在地底,大气里的二氧化碳就越来越少,温室效应越来越弱,地球开始不可逆转地降温。大约3.06亿年前,危机总爆发,盘古大陆缓慢漂移,南极冰盖扩张,沿海湿地大面积干涸,降雨模式突变,原本湿润的雨林出现季节性干旱,树木缺水成片枯死,林冠破碎露出大片空隙。没了树荫缓冲,地表温差剧烈拉大,白天晒得滚烫,夜里冷如冰窖,极端气候给森林生态系统踩了脚急刹车,依赖湿热环境的巨型蕨类纷纷灭绝,靠吃这些植物为生的巨虫断了粮,体型也开始急速缩水。更糟的是,地壳运动让埋藏的煤炭层暴露,一点火星碰上超高氧气,瞬间燎原,大火借助狂风和满地的“燃料”,整整烧了三十年。燃烧释放的巨量二氧化碳又让气候坐上过山车,冰川融化、海水升温、海洋生物集体窒息,石炭纪的“绿色黄金时代”,以一场惨烈的生物大灭绝草草收场。石炭纪的学费告诉我们森林当然珍贵,但生态不讲“越多越好”,只讲“恰到好处”,尊重自然系统的复杂与精妙,才是真正可持续的生存之道。